筑梦《希望之星》:李法明与一部报告文学专集的破茧之路

太铭文化网山东消息周秋连报道:1998年夏天,济南的一间出租房里灯光仍在亮着。李法明摩挲着刚拟好的丛书策划方案,一部书的封面上“希望之星”四个字被指尖磨得发亮。彼时他从泰安到省城才几个月,尚未在文学界站稳脚跟,却主动扛起了合力编纂一部大型报告文学专集的重任。这部最终由中国文联出版社出版发行、引起全国轰动的著作,其诞生之路布满荆棘,每一步都印着李法明与合作者们的血汗印记。

缘起:理念共鸣与千斤重担

李法明与《希望之星》的缘分,始于一次文学理念的碰撞。退伍后深耕文字领域多年的他,始终坚信报告文学是“时代的镜子”,渴望打造一部能记录社会中坚力量、彰显时代精神的作品。这份执念与正在家乡山东省泰安市从事文学创作的青年作家纪庆峰不谋而合——彼时纪庆峰已出版个人诗歌著作《黑夜是白天的影子》,对报告文学的价值观有深刻的见解和认同,两人初次谈及策划丛书便一拍即合。 但理想刚落地就遭遇现实重击:要编纂涵盖多领域典型人物、兼具权威性与文学性的大型丛书,资金、资源、人脉样样匮乏。更棘手的是,彼时同类丛书泛滥,若没有独特定位与重磅内容,极可能湮没无闻。李法明接下副主编的职务时,心里清楚这不仅是一项艰难的国家大型文化工程,更是一场需要硬拼的文字“攻坚战”——军人的底气让他习惯了在厄运和困境中绝处逢生,却也未曾料到前路会如此曲折坎坷。

破冰:为“星光”奔走的日与夜

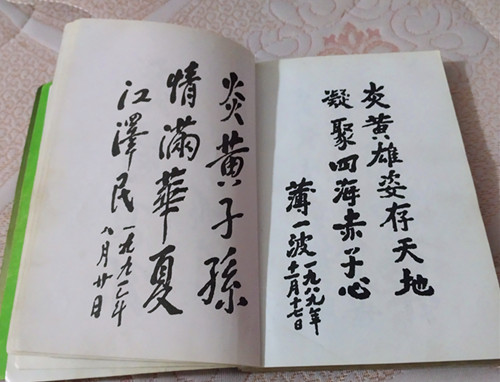

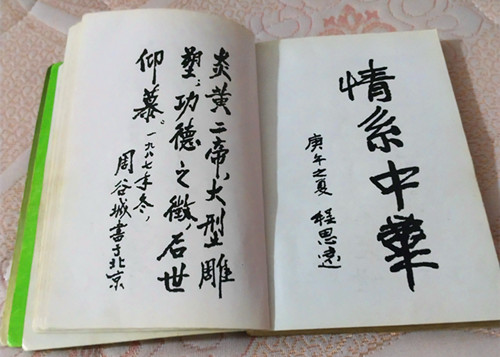

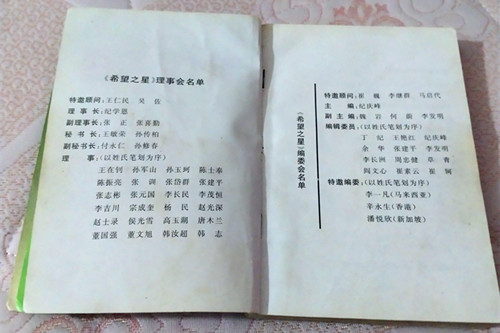

资金短缺是横亘在前的第一道天堑。丛书编纂初期,没有企业愿意贸然投资,李法明不得不放下笔杆,化身“奔走者”。他带着策划方案穿梭于济南的大街小巷,从文化机构到企业单位,一遍遍阐述丛书记录时代、传承文化的价值。有次为见一位潜在赞助商,他在写字楼大厅等了整整三个小时,错过饭点只啃了个冷馒头;还有些时候,刚说明来意就被拒之门外,甚至遭遇冷嘲热讽。但他从未放弃,将每次拒绝都化作修改策划方案的动力,补充更多详实案例与数据,让丛书的价值主张愈发清晰。 与此同时,组建权威编委会的工作同样艰难。为保证丛书品质,李法明立志邀请政界、学界、文艺界的知名人士加盟。最终,他在中共山东省委原书记梁步庭出任丛书编委会主任并题赠书名,山东省文学研究所原所长何寿亭出任丛书主编,众多党政军、文艺界知名人士纷纷加入理事会、编委会的全方位支持下,为丛书的出版发行奠定了坚实的基础。这段历程中,李法明平均每天要打很多电话、跑两三个单位,皮鞋磨破了底,嗓子也常处于沙哑状态,但看着编委会名单逐渐壮大,他知道“希望”的轮廓正在显现。

攻坚:踏遍山河的采编硬仗

内容是丛书的灵魂,而采编环节堪称最艰苦的“硬仗”。为收录真正能代表“希望之星”的典型事迹,李法明几乎把自己“钉”在了采访路上,从偏远乡村到繁华都市,从工厂车间到科研实验室,从家乡泰安到全国。 在山东,为记录一段乡镇发展历程,他与青年作家,丛书主编纪庆峰常常冒着鹅毛大雪驱车去通稿,有时为核实一个环节,要连续打很多次电话,直到确认所有信息准确无误。 采访途中的意外更是家常便饭。一次去山区采访基层干部,突遇暴雨引发的山体滑坡,山路被阻断,他冒着危险徒步绕行十多公里,抵达目的地时浑身泥泞,采访本却被紧紧护在怀里完好无损。每完成一次采访,他来不及休息就立刻整理素材,常常在火车上、旅馆里连夜撰写稿件,力求还原最真实的人物情感与时代风貌。

决战:绝境中的双重煎熬

1999年年底,丛书编纂进入冲刺阶段,那段日子,李法明过上了“连轴转”的生活。白天,他在编辑部坐镇统筹,与纪庆峰一起逐篇打磨稿件——小到遣词造句,大到文章结构,都反复斟酌修改,确保每篇作品兼具文学性与思想性;常常一忙就是通宵,每天睡眠时间不足四个小时。妻子看着他布满血丝的眼睛和日益消瘦的脸庞,心疼地劝他休息,他充满信心地说:“这部书就像咱们的孩子一样,再难也要把它送到世上。” 身体的疲惫与心理的煎熬不断侵蚀着他,体重骤降十多斤,但他从未想过放弃。纪庆峰想到他实在太劳累了,也分担了一部分校对稿件的工作,两人相互鼓劲,硬是咬牙扛过了这段最艰难的时光。当最后一篇稿件校对完毕,李法明捧着厚厚的书稿,欣慰的脸上终于放射出了希望的光芒。

曙光:千锤百炼后的绽放

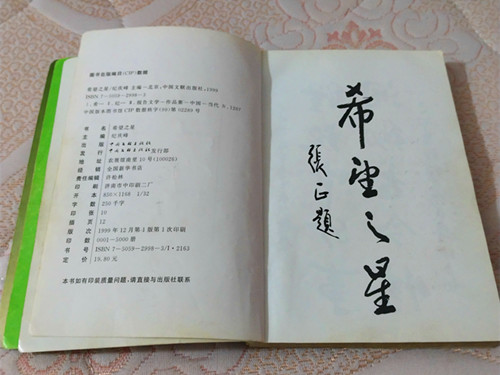

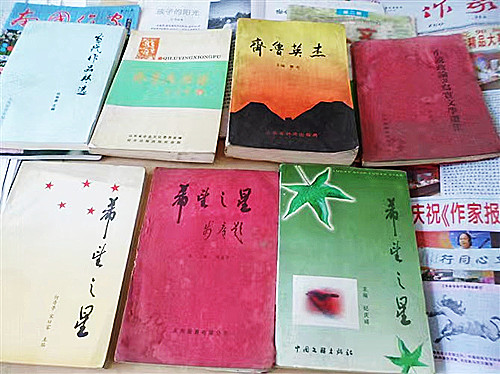

1999年12月,凝聚着李法明与纪庆峰及团队一年半心血的中国《希望之星》大型报告文学系列丛书专集终于由中国文联出版社正式出版。这部总计25万字的著作,不仅收录了李法明、纪庆峰、李长洲、张建平、孙玉珂、万玉刚、周忠健等执笔采写的20多篇深度报告文学,更汇聚了海内外50多位各界知名人士担任理事会理事、编委会编委的大爱与支持,书中详实记录了中华炎黄文化研究会炎黄二帝巨塑筹委会的辉煌历程,还收录了邓小平等国家领导人的题词,兼具时代价值与历史厚重感。

丛书一经问世,便引起了强烈社会反响,成为当年中国文坛乃至世界文坛的一个文化品牌。这部浸透汗水的著作,印证了国家文化开拓者李法明与纪庆峰始终坚信的真理:所谓“希望之星”,从来不是天生闪耀,而是在坎坷中坚守、在磨砺中绽放的生命力量。而这段筑梦历程,照亮了中华民族文化通往更广阔舞台的奋进路标。

上一篇 : 党建引领“三汇一桥”服务项目,“连心桥”双协商赋能培训

下一篇:运城安国医院举办《走向复兴》国庆大合唱,唱响强音绘蓝图

京公网安备 11010802042708号

京公网安备 11010802042708号